2025年5月14日12时12分,中国酒泉卫星发射中心的长征二号丁火箭划破苍穹,将12颗搭载AI算力的卫星送入近地轨道。这不仅是全球首个太空计算星座的诞生时刻,更标志着中国在太空算力基础设施领域实现“从0到1”的历史性跨越。

反观美国与欧盟,前者计划于2025年5月启动卫星数据中心发射,后者则需等到2035年才能完成运载火箭准备。这场太空算力竞赛中,中国已抢占先机,而美欧的滞后布局或是全球科技格局东升西降的又一个标志。

“星算”计划021任务星座由国星宇航研制,12颗卫星组成一轨计算网络,单星算力达744TOPS,整轨协同算力突破5POPS(每秒5千万亿次运算)。卫星搭载激光通信系统,数据传输速率达100Gbps,并集成80亿参数的天基AI模型,可实时处理灾害监测、低空经济等场景数据。此次发射标志着中国太空算力从实验室迈向规模化应用,首期2800颗卫星组网计划已启动,预计2030年前建成覆盖全球的智能计算网络。

华盛顿州Starcloud公司计划于2025年5月发射首颗卫星数据中心,2026年投入商业运营,目标是为地面AI提供算力支持。然而,美国太空军主导的“星际之门”项目虽计划投入5000亿美元,但其核心算力建设仍依赖传统地面超算,太空算力部署尚未形成统一架构。马斯克的“星链”虽拥有8000颗卫星,但尚未整合AI计算能力,更多服务于通信领域。

欧盟虽于2024年启动106亿欧元的IRIS2卫星计划,但受限于运载火箭技术瓶颈,其首枚符合要求的火箭需等到2035年才能投入使用,完整部署需再耗时15年。相比之下,中国卫星发射成本已降至6万元/公斤,且具备一箭12星能力,技术成熟度远超欧盟。

“星算”单颗卫星最高算力达744TOPS(每秒744万亿次运算),整轨12星组网后算力跃升至5POPS(每秒5千万亿次运算),相当于将一座超算中心搬上太空。且中国卫星采用3D打印碳纤维骨架,单机重量仅50公斤,算力密度达传统卫星的10倍以上。通过自研RISC-V架构芯片与天基模型压缩技术,单星功耗控制在300瓦以内,仅为美国同类卫星的1/3。例如,广西大学研制的X射线探测器通过AI算法优化能耗,使伽马射线. 星间通信“光速互联”

通过激光通信技术,卫星间数据传输速率高达100Gbps,比传统射频通信快百倍,为全球实时数据共享奠定基础。“星算”星座采用激光通信中继技术,卫星间数据传输延迟低于1毫秒,远超美国Starlink的射频通信(约100毫秒)。在2025年4月的南海渔业测试中,该技术帮助渔船在失去地面信号时,仍通过卫星网络保持实时通信。

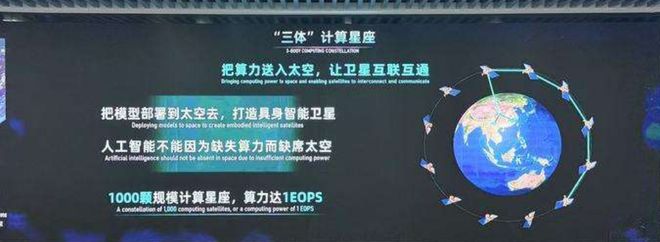

卫星由多方联合投资,国星宇航负责研制,之江实验室提供核心算力技术,高校与科研机构贡献科学载荷。这种“共商共建共享”模式,为商业航天与科研融合提供了新样板。同时中国开放“星算”接口协议,吸引全球开发者接入。与之江实验室的“三体计算星座”联动,已形成超10万开发者参与的AI模型训练生态。反观美国,SpaceX的“星盾”系统封闭性较强,主要服务于军事客户,民用生态尚未成型。

中国通过“天数天算”模式,将数据存储与处理成本降低90%。例如,河南农业卫星服务使每亩小麦产值提升100元,而传统模式需投入数千元地面基站。这种“低成本高回报”策略,或将吸引东南亚、非洲等国家接入中国算力网络,形成以中国为中心的太空经济生态。

搭载80亿参数的天基模型,可自主调度卫星协同处理遥感数据,例如林火监测、低空飞行器追踪等任务,实现“卫星自己指挥自己”。天基AI算力可实时解析卫星图像,例如在2025年4月汤加火山监测中,中国卫星10分钟内生成火山灰扩散模型,比美国同类系统快3倍。欧盟虽计划通过IRIS2提升国防通信能力,但其2035年的火箭部署时间表,意味着至少在未来10年内难以形成有效战力。

中国在卫星接口、数据协议等领域推行自主标准,已获67个国家响应。而美国试图通过“星际之门”项目推广其技术标准,但因部署滞后面临被动。国际电信联盟(ITU)专家指出:“中国正复制5G时代的成功路径,以快速商业化倒逼标准落地。”

“星算”计划只是中国布局太空计算的起点。根据规划,2025年内将完成超50颗卫星组网,2030年前建成覆盖全球的2800星星座。这一网络将具备三大能力:一是全球算力共享,内江、台州等地的算力中心可通过卫星接入“云端”,企业无需自建数据中心;二是深空探测支撑,为月球基地、火星探测器提供实时计算支持;三是国际标准制定:通过开放接口吸引全球开发者,推动太空计算协议与伦理框架的建立。