人工智能(AI)技术的爆发式增长,驱动海量数据的实时训练与交互需求激增,算力与网络传输能力成为关键瓶颈。

光模块作为“算力高速公路”的核心引擎,承载着设备间光电信号的瞬时转换与高速传输,如同数据洪流的“神经枢纽”,其战略地位日益凸显。

今天,互盟智算中心带您深度解析——光模块为何会成为AI算力时代的核心引擎。

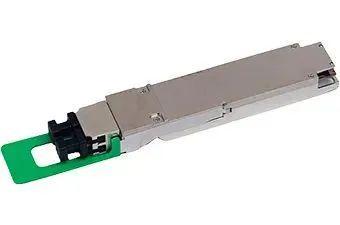

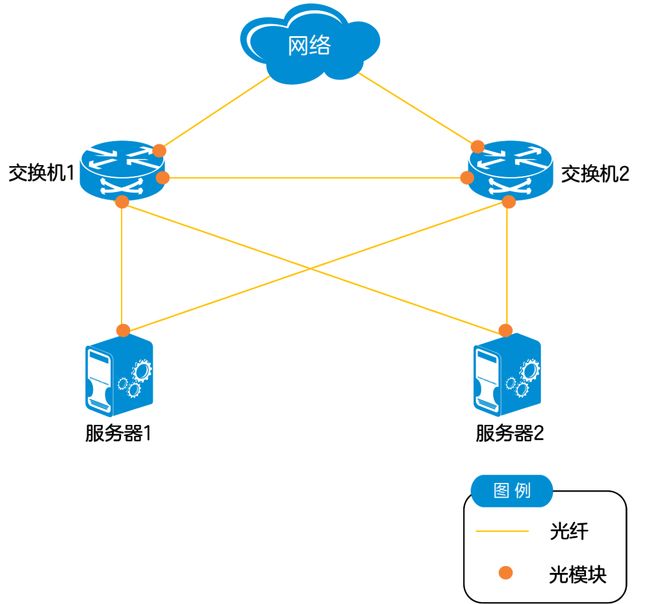

光模块是一种将电信号与光信号互转的器件,其主要作用是在发送端将电信号转换成光信号,通过光纤传送后,再在接收端将光信号转换成电信号。

通过光模块,可以实现各类型设备间的无缝连接和协作,从数据中心内部机架互联(400G/800G高速模块)、5G前传网络(25G灰光模块),到工业自动化(抗振型10G模块)、车路协同(μs级时延模块),支撑千行百业的实时数据交互。

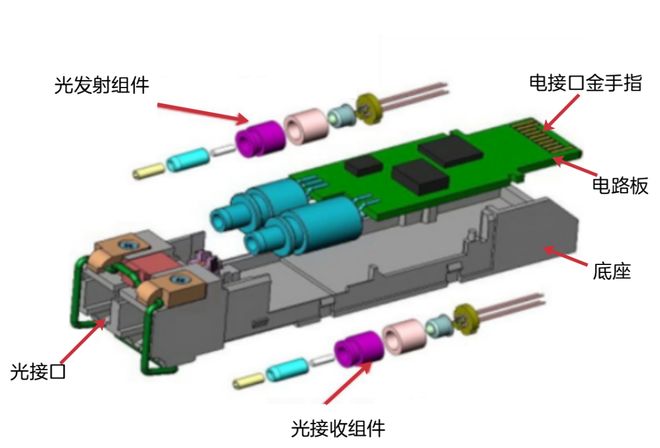

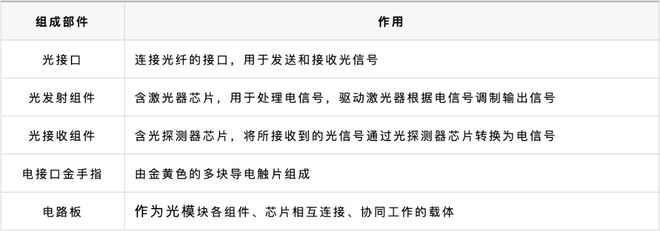

光模块通常主要由光发射组件、光接收组件、光接口、底座、电路板和电接口金手指等组成。

封装标准由标准化组织确定,封装标准的确定,使得各个厂商生产的光模块得以兼容、互联互通。光模块行业中使用最多的标准化组织是IEEE(电气与电子工程师学会)和MSA(Multi-Source Agreement,多源协议)。MSA实际是一种多供应商规范,是对IEEE标准的补充。

实际使用中,光模块可传输的距离会受到限制,主要是因为光信号在光纤中传输时会有一定的损耗和色散。

根据光信号在光纤中的传输模式,光纤可以分为单模光纤(SMF)和多模光纤(MMF)。为了适用不同类别的光纤,光模块也分单模光模块、多模光模块。

单模光模块单模光模块与单模光纤配套使用。单模光纤的纤芯较细,使用光的单一模式传送信号,传输过程中色散较小,传输容量大,通常用于长距离传输。

多模光模块多模光模块与多模光纤配套使用。多模光纤的纤芯较粗,使用光的多种不同模式传送信号,传输过程中色散较大,传输性能比单模光纤差,但成本低,适用于较小容量、短距传输。

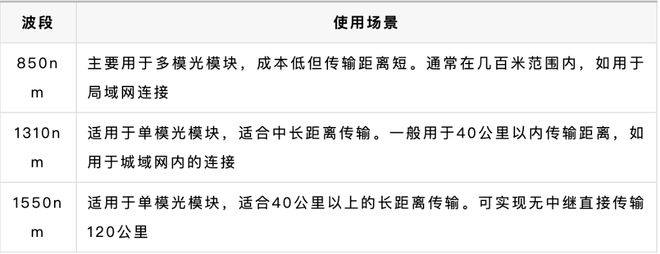

中心波长指光信号传输所使用的光波段,单位nm(纳米)。中心波长越长,光信号在光纤中的损耗越小,传输距离越远。

常用的光模块的中心波长主要有三种:850 nm波段、1310 nm波段以及1550 nm波段。

无论是CWDM还是DWDM,这些波长在设备上呈现为“彩光”光模块。这些光模块通过不同颜色的光(即不同波长)来传输数据,每个颜色代表一个独立的数据通道,从而在单根光纤上实现多个波长信号的传输。这种技术极大地提高了光纤的传输容量和效率。

指光模块对接光纤时的物理连接器类型,常见的连接器类型有SC、LC、MPO等。

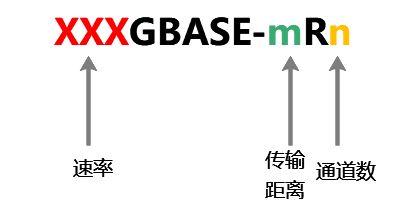

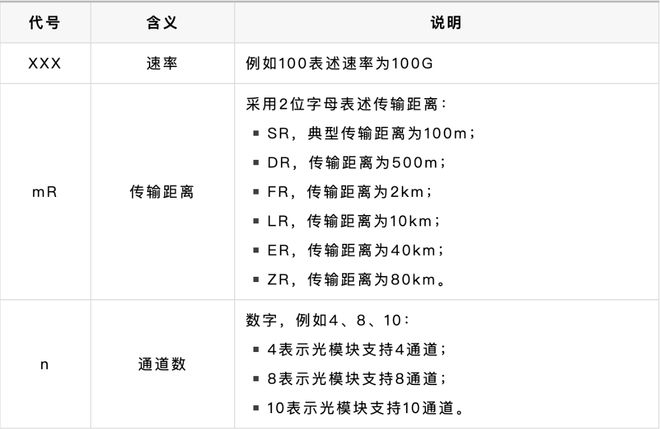

不同厂家对光模块命名有各自厂家的规则。IEEE、MSA等组织也对光模块命名提供了规范标准。以100G光模块为例,IEEE 802.3定义的命名规范如下图所示。

总之,不同厂家的光模块命名有差异,但命名规则通常包含封装类型、传输速率、光纤类型、传输距离、工作波长等信息。

当下,人工智能浪潮汹涌澎湃,极大地推动了算力基础设施建设的进程。在此背景下,智算中心光互联对高速光模块的需求呈现出显著增长的态势。目前,400G光模块已得到广泛普及应用,800G光模块也已实现规模化商业应用,而更为先进的1.6T光模块更是迈入了量产阶段。

互盟智算服务依托自身强大的AI技术能力,达成了多元异构算力的深度融合。它具备高效的部署能力,能够在短短数分钟内完成大规模算力实例的部署工作,从而为深度学习训练、科学计算、高清渲染等对计算即时性和并发性有着极高要求的应用场景提供坚实的算力保障。

展望未来,在AI算力网络不断升级以及速率迭代周期持续推进的双重驱动下,光模块将加速向 “四维进化” 迈进:实现更高速率的数据传输、具备更低的功耗水平、拥有更小的产品体积以及实现更智能的集成功能。光模块将成为突破 “功耗墙” 与 “密度极限” 的核心关键力量,为算力基础设施的进一步发展注入强劲动力。